La platea vibró cuando Friederich anunció la llegada al escenario de «El Increíble Schlizte». Tras el telón negro, Olga contuvo el aliento. Cada vez se volvía más difícil contentar a la audiencia, las cosas ya no eran como antes. Durante el último año, habían tenido que ir prescindiendo de artistas de gran talento, desde payasos hasta trapecistas, y todo para atender las nuevas preferencias. A la gente ya no le interesaba el arte, sólo la morbosidad. Los grandes números de magia no despertaban expectación: dales un perro salvaje devorándose a sí mismo o una pareja de siameses practicando sexo y conseguirás las mejores ovaciones de tu vida. Schlitze avanzó por el escenario con sus características zancadas. Llevaba el vestido estampado de flores con que Friederich, el marido de Olga, pretendía acentuar aún más el parecido con el entrañable microcéfalo de La parada de los monstruos. Incluso llegaron a afeitarle la cabeza hasta sólo dejar una ridícula coleta en punta. Y sin embargo, poco más emparentaba a la copia con el original, si bien el origen de ambos era casi igual de incierto. Lo único que sabían era que una mujer (quizás su madre, ¿aunque quién podría asegurarlo?) lo cedió a un circo sin pedir ninguna retribución económica. A partir de ahí, la vida de Schlitze se convirtió en el juego de la patata caliente: cada cierto tiempo, era abandonado en algún páramo, hasta que otro circo itinerante lo encontraba, lo explotaba durante una temporada y acababa dejándolo otra vez a su suerte.

Olga y Friederich lo encontraron en el mejor momento posible. Habían oído los rumores, pero ninguno los intimidaba. A fin de cuentas, era tiempo de cambios y «El siniestro Schlitze» (como se lo conocía en el sector) se revelaba como una joya aún por pulir. La mayoría de gente sentía inquietud ante aquella sonrisa burlona y, en efecto, no eran pocos los que sostenían que su retraso mental era de todo punto fingido. ¿O cómo explicar que, pese a su dificultad para coordinar el lenguaje, tuviera semejante capacidad de retención? Schlitze era una esponja, capaz de aprender cualquier trabajo y ejecutarlo con total limpieza. Quizás por eso nunca se repitió en los distintos circos por los que fue pasando: era el comodín perfecto, el taco con el que calzar las mesas cojas. Cuando cayó en manos de Olga y Friederich, se decidió que perpetuaría el famoso truco de magia que popularizó el otro Schlitze. No era gran cosa, de hecho, más bien un truco ridículo. Pero al fin y al cabo, no era el truco lo que vendían, sino el mago de poco más de metro de altura, cabeza anormalmente pequeña y vestido grotesco.

Friederich esperó a que Schlitze ocupara su sitio en medio del escenario y sólo entonces volvió tras el telón. Abrazó a Olga mientras los aplausos y risas guasonas inundaban el auditorio. No me digas que sigues enfadada, corazoncito. Te dije que, a partir de hoy, todo irá a mejor. Olga lo escuchó con escepticismo. Difícil veía que las cosas mejoraran cuando la raíz de sus problemas, de su distanciamiento, estaba ahora mismo en la palestra. Nada había que enterneciera más a Friederich que el dinero. Los ojos le hacían chiribitas con su gran atracción y lo que con ella conseguiría. Lo estimulaba el factor sorpresa. Seguramente, los allí presentes se conformaban con ver al engendro, no esperaban mucho más. Se reirían cuando sacara el saco vacío y lo mostrara al público. Corearían a la persona seleccionada de entre el público para salir al escenario. Y los que tuvieran más memoria, quizás experimentaran un pequeño déjà-vu y anticiparan lo demás: la persona seleccionada pasando la mano por encima del saco, Schlitze introduciendo después la suya y, por fin, extrayendo unos enormes calzones como aparecidos de la nada, que le provocarían una tremenda hilaridad contagiosa. Sin duda, un número sencillo, ridículo, pero eficaz incluso un siglo después de su invención. Por suerte, el circo tenía algo más que ofrecer. Algo que, como buen truco de magia, superaba las expectativas del público más experimentado.

Olga, sin embargo, no se mostraba tan optimista. Su marido prefería soslayar toda reticencia, pero ella seguía teniendo la impresión de que algo no cuadraba en Schlitze. No sólo era su ánimo taciturno, ni tampoco su macabro número de magia, ni mucho menos aquella incómoda sensación de no saber nunca lo que le pasaba por la cabeza. Era más bien el modo en que sus risitas eternas se congelaban bajo una perturbadora sonrisa durante la revelación final de su número, cuando metía la mano en el saco y extraía la gran sorpresa. A Friederich, por su parte, poco le importaban los vaivenes anímicos de su nueva gallina de los huevos de oro. Lo que sí llegó a obsesionarle, en cambio, era cómo se las ingeniaba su pequeño mago para nunca extraer del saco dos veces la misma cosa. Durante el primer ensayo, sorprendió a todos no con los enormes calzones que esperaban ver materializarse, sino con una cabeza de pollo que aún parpadeaba, como si hubiera sido arrancada de cuajo. Y cada vez, los estremecía con algo nuevo: unas tripas humeantes, una cola de gato que todavía se agitaba, incluso un pedazo de cuero cabelludo… Cosas que desconocían de dónde sacaba; y en las que, no en vano, nadie quería indagar demasiado. Nadie excepto Friederich, por supuesto, que pasaba tantas horas con su adquisición que más de una vez llegaba a perder la noción del tiempo.

Schlitze extrajo el saco y señaló aleatoriamente a alguien de la platea. Después, giró la cabeza y miró al lado del telón donde estaban sus propietarios. Olga apartó la vista. Hacía semanas que no era capaz de sostenerle la mirada. Le daban igual los argumentos que esgrimiera Friederich diciendo que sólo era un pobre hombrecillo buscando lo mismo que todo el mundo: amor y comprensión. Desde luego, no era comprensión lo que ella veía tras aquella sonrisa congelada. Y todo el amor del que lo creía capaz se limitaba a un sentido posesivo y territorial más propio de un animal que de un ser humano. Friederich se reía cuando ella insinuaba que Schlitze se había encaprichado, que le dejaba pajaritos muertos como obsequio a la puerta de la caravana o que la espiaba a todas horas. Cariño, tú eres capaz de poner cachondo hasta a un perro disecado, bromeaba. Sin embargo, ella seguía sin verle la gracia. Cada vez, menos. Que su marido pasara más o menos tiempo con ella, era irrelevante. Simplemente, no le gustaba Schlitze. No le gustaba su sonrisa. No le gustaba cómo la miraba. Y sobre todo, no le gustaba cómo miraba a Friederich.

El espectador invitado al escenario, un joven de no más de veinte años vestido como si tuviera el doble, fue acoplándose a las risas del pequeño mago. Los vítores y jaleos del público parecían haber animado a ambos, pues empezaron a balancearse en un ridículo baile más o menos coordinado. El ritual dio comienzo según lo previsto. Schlitze abrió el saco vacío y lo mostró tanto a su ayudante espontáneo como al público. No hizo falta que nadie más interviniera, dado que no había instrucciones que transmitir. Schlitze se hizo entender tomando directamente la mano derecha de su ayudante espontáneo y haciendo que la pasara por encima del saco. Las risas se multiplicaron como respuesta a una mueca del joven, que Olga no pudo distinguir bien desde donde estaba. Los últimos estadios del número se sucedieron con la rapidez y eficacia habituales. Schlitze metió la mano con decisión en el saco, lo agitó bruscamente durante unos segundos y, por fin, extrajo la gran sorpresa: un corazón humano todavía humeante. El público se deshizo en una calurosa ovación, mientras Olga notaba cómo el abrazo de Friederich se iba aflojando poco a poco, hasta que se desplomó a su lado.

Sólo Schlitze parecía haber reparado en lo que ocurría tras el telón. Se giró y, dando la espalda a la platea, extendió la mano hacia Olga como si quisiera regalarle algo: en la palma, el corazón aún palpitante de Friederich; y detrás, una sonrisa congelada.

Relato nominable al I Premio Yunque Literario

Javier Quevedo Puchal es filólogo inglés y ha cursado estudios literarios en la Universidad de Huddersfield. Galardonado con dos premios Nocte y finalista en los premios Shangay e Ignotus, entre sus obras cabe destacar las novelas Ojos verdes, negra sombra (Dilatando mentes), Todas las maldiciones del mundo (Odisea Editorial, 2009) y Cuerpos descosidos (NGC Ficción, 2011; LeLibros, 2012), así como la antología de relatos cortos El manjar inmundo (Punto en Boca, 2014). También ha participado en antologías colectivas como Los nuevos mitos de Cthulhu (Edge Books, 2011) y La ciudad vestida de negro (Editorial Drakul, 2012).

Además de impartir talleres de escritura creativa y corrección, trabajó varios años como crítico cinematográfico en Labutaca.net. Actualmente, colabora hablando de cine en la web especializada Domingo de Cine y dirige, junto a Libertad Morán, el podcast Cooltura Queer.

¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten. Y cuando lleguemos a la cifra de diez (entre todos los niveles), sortearemos mensualmente uno de los libros reseñados en: www.elyunquedehefesto.blogspot.com (Sorteo solo para residentes en España).

También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.

Qué ilusión, gracias. Enhorabuena por la web y feliz andadura.

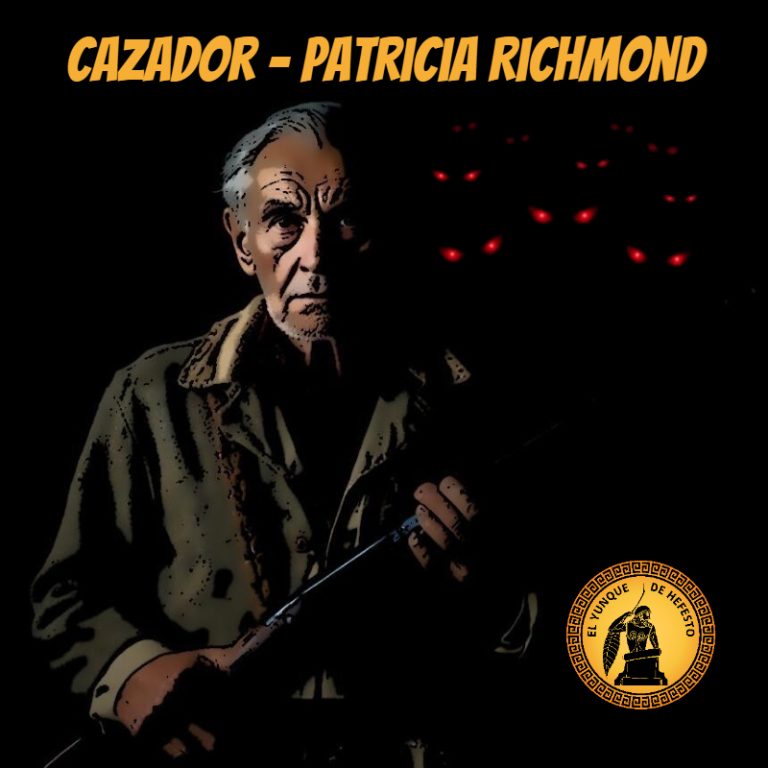

Por cierto, ¿la ilustración de quién es? <3

¡Gracias a ti por tu generosidad! La ilustración es de Antonio, nuestro «chico para todo». ¡Un fuerte abrazo!

Macabro, brutal. Lo inquietante de lo sencillo, para quitarse el sombrero ante este gran mago. Un relato exquisito

¡Coincidimos totalmente contigo! Javier Quevedo ha vuelto a demostrar que no hacen falta 100 páginas para crear historias perturbadoras.

¡Qué personaje más siniestro! Me quedé con ganas de más, y eso es siempre algo bueno.

¡Cuidado, Nuria! Por si no conocías a Javier Quevedo, te avisamos: es altamente adictivo. Pincha en su etiqueta, o búscalo en el índice de autores, y descubrirás muchas de sus obras.

¡Menuda atmósfera final! Escribir así parece fácil, pero es muy difícil. ¡Enhorabuena al autor!

Y creo que esta se va a convertir en mi página favorita.

Esperamos dar muchas alegrías a nuestros lectores. Vienen relatos sensacionales, así que no nos pierdas la pista.