La última novela de Julio Llamazares ha despertado en mí sensaciones encontradas. No cabe duda de que normalmente pulula un sentimiento poético al rememorar la vida de un fallecido. Con ese gesto le aportamos a la persona cierto valor absoluto. Porque pensamos en quienes han sido buenos, quienes han estado a nuestro lado y nos han hecho sentir bien, bien con sus actos (familiares, amigos) bien con sus testimonios (escritores, artistas). Es difícil que gastemos un solo minuto de nuestro tiempo en alguien que nos hizo infelices; estas personas, que también las hay, mueren en el mismo momento en el que se silencian sus constantes vitales; se ven privadas, para nosotros, de vida eterna.

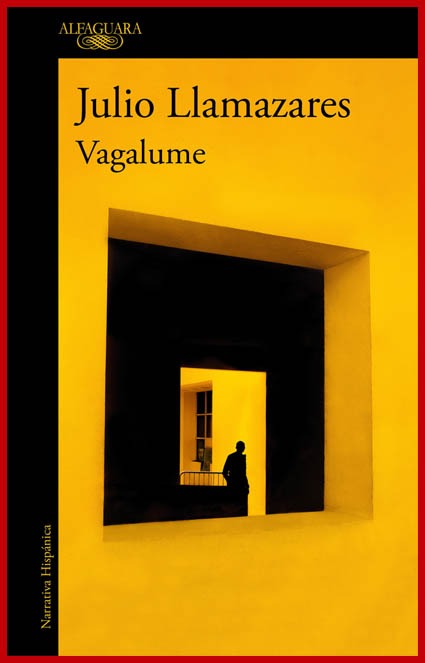

En Vagalume, muere Manolo Castro, un periodista, amigo y maestro de César cuando éste empezó a trabajar en el periódico. César va al pueblo, donde tantas vivencias compartieron, para el funeral y el entierro. Allí vuelve a encontrarse con Elvira, la viuda de Manolo, María y Sara, sus hijas ya mayores y un par de amigos en común. Pero el primer día de su estancia en el hotel una extraña mujer le deja un libro inédito escrito por Manolo. En su familia desconocían la labor secreta del periodista, a quien en su juventud le censuraron su primera obra, lo que provocó que abandonase la literatura para dedicarse sólo al periodismo.

Vagalume es una obra que permite al lector vagar por ella sin que ocurran apenas acciones. Tantos recuerdos puede que resten expectación sobre la trama novelística, pero son perfectos para introducir las reflexiones de Llamazares sobre el proceso de la vida y la escritura, sobre la función de la mujer aun hoy en la sociedad y, sobre todo, es una obra redonda, perfecta, que se acoge a la lírica inmersa en la propia prosa de uno de los escritores actuales más significativos.