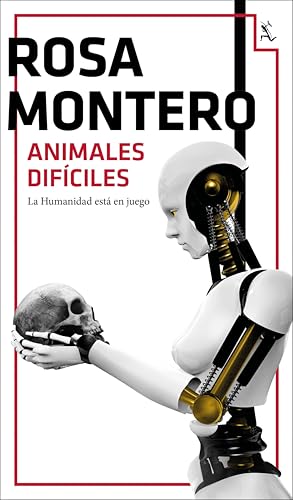

Estamos destruyendo este planeta. Incluso los negacionistas lo saben, aunque su cobardía o intereses particulares les impidan admitirlo. Llegará un día en el que una generación deberá afrontar directamente las consecuencias de la irresponsabilidad de las anteriores. La desertización será imparable y puede que, en algunas regiones, la superficie terrestre se vuelva inhabitable. Además, los jinetes del apocalipsis nunca cabalgan solos y es muy probable que los cambios geológicos o climáticos vengan acompañados; nuevos virus (o no tan nuevos) entrarán en escena y la humanidad no estará preparada para combatir en todos los frentes.

Imaginad que, en uno de los peores escenarios posibles, la población que no sucumbiese a la catástrofe se viese obligada a refugiarse bajo tierra. Que solo la ciencia y la tecnología pudiese ayudarles a lidiar con las secuelas físicas de las enfermedades. Que prótesis cibernéticas reemplazasen los miembros dañados y sus sistemas endocrinos necesitasen de computadoras para regular los procesos fisiológicos y hormonales. ¿Seguirían sintiéndose humanos?

Cuando llegue el transhumanismo es posible que incluso nuestra apariencia cambie ¿Qué nos impedirá copiar el diseño de animales más perfectos y poderosos? Por tanto, no sería de extrañar que una generación como la que estamos planteando, tan castigada y diferente de todas las anteriores (y posteriores), sintiese cierto rencor (o puede que rivalidad) hacia quienes no fuesen como ellos.

Un futuro así de desolador es posible. Y su deriva, impredecible. Pero si algo tenemos claro es que los poderes económicos y políticos nunca renunciarán a su posición de privilegio. Encontrarían la forma de seguir moviendo los hilos y siendo indispensables incluso en las situaciones más críticas. Lo peor es que la inmensa mayoría de nosotros pensamos que si las grandes corporaciones llegasen a controlar tecnologías capaces de revertir una situación tan extrema o paliar sus efectos, antepondrían sus intereses particulares a los generales ¿Estaremos en un error?

En el año 2267 la Tierra es prácticamente inhabitable. La sociedad se divide entre “bebés de la plaga” y “bebés gordos”. Los primeros sufrieron la catástrofe que los llevó a refugiarse bajo tierra, tuvieron que reemplazar sus miembros dañados por prótesis mecánicas y arrastran secuelas físicas importantes e incurables. Los segundos, nacidos en el nuevo sistema, son más grandes y sanos, aunque no están mejor adaptados al medio. Entre ambas generaciones existe cierta rivalidad o rechazo.

Parte de la humanidad trata de volver, poco a poco, a la superficie. La recuperación de los grandes ríos es fundamental en la mejora del ecosistema, pero todos los proyectos necesitan financiación de los grandes bancos. Estos, ejerciendo un poder casi absoluto, controlan la tecnología que permite los viajes en el tiempo y solo parecen interesados en obtener beneficios enviando turistas al pasado. Nada de lo que se haga siglos atrás, dicen, podría cambiar el presente pues, según afirman los físicos a su servicio, las líneas temporales que visitan colapsan al ser abandonadas. En este contexto Minh, una “bebé de la plaga” de 83 años cuyas piernas han sido sustituidas por seis apéndices tentaculares, es elegida para liderar una expedición a la Mesopotamia de la Edad del Bronce. El estudio del Tigris y el Éufrates podría ser fundamental para mejorar las condiciones de vida de los suyos.

¿Recordáis la diferencia que hacía Aristóteles entre potencia y acto? Es imposible leer esta novela sin hacerlo. Sin sentir que Dioses, monstruos y el Melocotones de la suerte podría haber sido fabulosa, pero se ha quedado en el simple esbozo de algo más grande. La premisa de la que parte es magnífica. Tanto la sociedad planteada como las numerosas menciones a una pandemia y un cataclismo medioambiental, ejercen una poderosa atracción en el lector. Además, breves pasajes protagonizados por Shulgi (rey de Ur) abren cada capítulo presagiando acción e intrigas palaciegas. Pero eso es todo: Kelly Robson dedica más de la mitad del texto a los “tira y afloja” burocráticos que debe salvar la protagonista para hacerse con el proyecto. Ninguno de los aspectos fundamentales de la historia, ni siquiera la tecnología empleada en los viajes temporales o las causas de “la plaga”, son explicados. Las relaciones entre personajes y la evolución de cada uno de ellos, quedan bien retratadas. Pero esto no explica los premios que la novela ha ganado o de los que ha sido finalista. Y el final es tan abierto que solo puede justificarse si entendemos que estamos ante el prólogo de una saga. Pero, a día de hoy, no parece haber noticias de ninguna continuación.

Siento no poder recomendaros esta obra con el mismo entusiasmo que la mayoría de las que he reseñado. Me duele especialmente por lo mucho que me gusta el trabajo de la editorial Pulpture. ¿Estoy diciendo entonces que no leáis el libro? No. Si se trata del posicionamiento inicial de las piezas en el tablero, el desarrollo puede ser magnífico. Pero si no vais a esperar a ver si se publica una segunda parte, sabed lo que encontraréis. No es, en absoluto, una mala opción si os dejáis atrapar por un apocalipsis como nunca os habíais imaginado. Pero tendréis que contener vuestras ganas de más al llegar a la última página.

¿Te ha gustado esta reseña? ¿Quieres descubrir más libros como este? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten. Y cuando lleguemos a la cifra de diez (entre todos los niveles), sortearemos mensualmente uno de los libros reseñados en: www.elyunquedehefesto.blogspot.com (Sorteo solo para residentes en España).

También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.