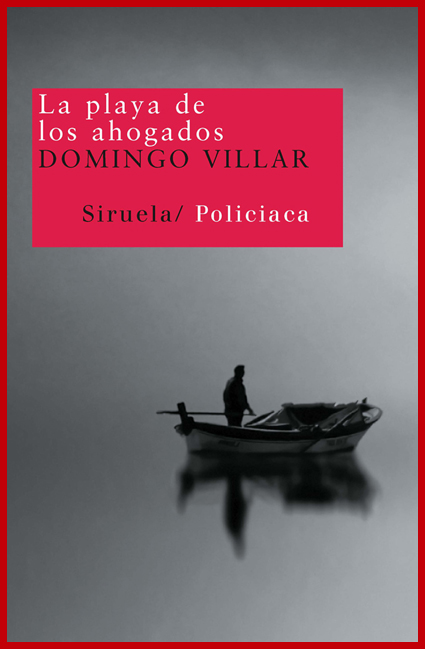

¡Qué poco tiempo ha tenido Domingo Villar para escribir! y qué pena para nosotros, lectores que lo hemos descubierto tarde. He terminado La playa de los ahogados. No conocía el título ni al autor; menos mal que mi hermana me lo recomendó y, además me dejó el libro. Lo he leído del tirón. En algunos momentos, Villar me ha recordado a Vázquez Montalbán, el grande desaparecido de la novela negra española; no es que tengan un estilo igual, ni sus protagonistas las mismas inquietudes, pero cada uno a su manera, supo transmitir, con un estilo ameno y penetrante, el amor hacia su tierra y el gusto por la buena cocina, algo que, en Domingo Villar aporta cierto halo costumbrista y, por supuesto, contribuye a valorar los elementos de la cultura popular. He de reconocer que, mientras leía la novela he sentido ganas de probar las castañas de Lola o la lechuga gallega. Alimentos sencillos pero sugerentes por la descripción que les acompaña. La cocina como marca de identidad rubrica la diferencia de valores, donde lo sencillo prevalece y lo tradicional se vuelve imprescindible «—¿Te estás cuidando? —No —aseguró. Es que aquí tienen una lechuga cojonuda. —¿Aquí? —En Galicia —Ah, ya».

El ritmo de la novela es lento, esto da tiempo a ir construyendo los hechos hasta que creemos que tenemos la historia, sin sorpresas. Pero los rodeos, las disquisiciones, las posibilidades van de un lado a otro de la cabeza de Caldas hasta solucionar, no uno sino dos casos y dejarnos admirados, con pena de no seguir las andanzas de este inspector que, no cabe duda, fue creado para formar una larga saga y se ha quedado en brillante emblema de la novela negra española.