Pareciera que el día se hubiese replegado sumisamente a las necesidades del recuerdo. Mañana clara de sol y fresco, si acaso titubeantes accesos de calor primaveral; pero ya digo que titubeantes. Que la primavera murió hace tiempo, dicen, que ya no llega la primavera. Pues este año tampoco llegó el enero, que lo que llegó ha sido un refrito de las cuatro estaciones. Y, en cualquier caso, un refrito ni es enero ni es nada. Así que tampoco llegó enero.

Por regla general, los domingos me gustan tan poco como la tiránica sensación de ultimátum que llevan adosada. Sin embargo, no sé qué tienen los domingos a tu lado, que aquí no hay sopor que consiga tumbar la sonrisa de atontado que se me queda. “Me encanta cuando estas feliz porque te brillan los ojos,” dices. Supongo que estoy condenado a no saber engañarte, qué le vamos a hacer. Mañana clara de sol y fresco, decía. Paisajes de hierba húmeda cincelados en la luna de tu coche, tan impecables que a veces me pregunto si no habrás sido tú quien ha creado esas montañas y ese sol tan sólo para complacerme. Al fin y al cabo, no son más que imágenes que veo a través del cristal, intangibles e inodoras. Si Dios creó el mundo en siete días, ¿quién dijo que no ibas a poder recreármelo tú en apenas siete latidos?

Conforme nos vamos acercando a la Balma, comienza a empañarse este enero disfrazado de primavera. Sé que ha sido cosa tuya, igual que con el sol de antes, que ahora sometes a tu criterio simplemente porque te parece inapropiado. Apagas la radio del coche y de pronto el ambiente se enrarece, pero con una cualidad despojada de sordidez, estilizada, como en un cuento de Poe. Inevitablemente, todo queda atrás. Los tímidos apuntes primaverales, los paisajes de hierba húmeda, el frío antiguo de Morella, atrás quedan los tres aplastados por el peso de un silencio necesario. Y delante, la Balma. Ya no tan lejos se recorta su figura ocre de misterios sobre tu cielo gris, muda. Si no fuera porque te has tomado la molestia de pasar el momento por un filtro, diría que la Balma no lleva muy buenas intenciones. Si tuviera que definirla con un solo adjetivo, diría que la Balma es taimada. La primera vez que me hablaste de ella, me diste un retrato hecho de palabras y humo, un retrato hecho de leyenda. Hoy, cara a cara con el mito, descubro que me siento observado por el propio lugar, como si fuera el abismo que devuelve la mirada a quien lo mira. Y pienso que, efectivamente, no es normal que los lugares tengan ojos. Allá un quicio directamente abierto en la roca, allá una ventana, y sólo entonces esa especie de campanario que emerge del vientre mismo de un basamento de roca maciza.

“¿Qué razón llevaría a nadie a levantar un santuario en un sitio como éste, excavado en la roca y tan lejos de todo?” No sé qué responder, pero en estos momentos en que la Balma se cierne sobre nosotros, lo que sí puedo es solidarizarme con tu pregunta. Se me escurre un escalofrío, mezcla de frío e inquietud. Aunque tú estás convencido de que se debe a lo primero. No es bueno llevar el cuello tan al descubierto, de modo que te quitas la bufanda y la cruzas cuidadosamente en torno a mi cuello. No me miras, haces como que centras la atención en el trabajo de tus manos sobre la prenda, y en un visto y no visto me consigues un nudo exactamente igual al que llevabas hace un momento. “¿A que ahora notas menos el frío?” Sonrío. El frío es lo de menos, es a ti a quien también noto más cerca. Pero no te lo digo.

Las escaleras que se abren a resguardo del muro nos obsequian con una invitación esquinada. Sólo cuando ponemos el pie en el primer escalón de piedra me hago cargo de que ya no hay vuelta atrás. No pasa nada, rozo deliberadamente tu bufanda con la barbilla y es como si te cogiera de la mano. El portón de madera da paso a un hueco oscuro y el hueco oscuro al bar-restaurante, una pequeña concesión al espíritu mercantil de los tiempos que corren. No parece muy grande, pero sí acogedor e inevitablemente fuera de lugar, por supuesto. Un anticlímax torpemente ubicado, supongo, pero el caso es que ahí está. Pasamos junto a la mesa en que los encargados del bar-restaurante parecen estar merendando (me temo que resulta demasiado tarde para la comida y demasiado pronto para la cena) y nos saludan sin demasiadas esperanzas de que vayamos a tomar nada. Que para llegar a la ermita haya que cruzar obligatoriamente por aquí no supone ninguna garantía de que se vaya a hacer negocio. Y supongo que a estas alturas ya lo tienen más que asumido.

Un segundo portón da acceso a un segundo hueco de oscuridad y éste, a su vez, otra vez al exterior. Una terracita de estilo pseudo mediterráneo, pequeña hasta rayar en la timidez, y después un corredor excavado tan toscamente en la montaña que por tramos no nos queda más remedio que agacharnos para no topar con el techo aristado. Avanzamos despacio por las entrañas penumbrosas de la roca, apenas salpicadas de la luz natural que se cuela por las aberturas distribuidas a modo de ventanales a lo largo de la pared exterior. Imagino el mismo lugar en otros tiempos y con otras personas, y ni siquiera la luz moderada del día consigue empañar la sordidez del momento imaginado.

“Hasta hace relativamente poco”, me comentaste, “la Balma fue uno de los cinco únicos puntos del país en que el Vaticano autorizaba oficialmente realizar exorcismos.” Al fin y al cabo, así despertaste mi curiosidad: con ese dato y con el hecho de que no tuvieras ni idea del mismo en tu primera visita, cuando las malas vibraciones te asaltaron sin que pudieras explicarte por qué. Tal vez así sea como siempre funcionen las cosas, con un algo de inevitable que rebasa todo conocimiento. En cualquier caso, yo sí estoy al tanto sobre lo que pasó aquí. Por eso casi puedo oír superpuestos a nuestros propios pasos aquéllos que dieron otros antes. Pasos viejos y gritos enfebrecidos a los que por supuesto tú no tuviste acceso en su día. Sacerdotes caminando solemnemente como soldados de Cristo, posesos debatiéndose entre la locura y la perdición. Todos ellos invisibles, pero todos ellos evocados en mi imaginación con una nitidez inquietante.

De pronto te veo saludarme allá atrás. Has sacado un tercio de cuerpo por una de las aberturas del muro y agitas los brazos como un chiquillo en su primer viaje en coche. Como si pudieras leer mis pensamientos morbosos y te propusieras ahuyentarlos, igual que antes has conseguido ahuyentar el sol. “¡Anda, sácame una foto!” dices. Me asomo a la abertura que me queda más cerca y te busco a través del objetivo. ¡Zum! Le vuelvo a poner el seguro a la cámara y no puedo evitar complacerme ante la idea de que haya quedado un algo de ti dentro de la película.

Apenas llegados a la entrada de la iglesia, me siento estúpidamente defraudado. Por alguna delirante regla de tres, esperaba encontrar cráneos humanos sobresaliendo de las columnas y símbolos paganos recorriendo la jamba o algo así. De manera que, ante tan febriles expectativas, lo cierto es que el legítimo impacto de la Virgen de la Balma se me ha quedado en un triste zarandeo. Sólo algún tiempo después, indagando en la historia del lugar, descubriré que fue escenario de una supuesta aparición mariana allá por el siglo XIV, cuando la Virgen se le manifestó a un pastor en lo que no venía a ser más que una cueva. Pero todo lo que queda hoy de aquello es una figura. Pliegues tallados en una imagen de piedra y silencio, nada más, la fría conceptualización de una leyenda en torno a la que se fue construyendo todo lo demás, ermita, corredor, peregrinación y bar-restaurante.

Nos adentramos en la iglesia propiamente dicha y la luminosidad difusa se degrada definitivamente en penumbra. Apenas hay arquitectura que admirar, si acaso cierta distribución de líneas y sugerencias que sólo un ojo bien aguzado puede traducir en estilos identificables. Claro que tampoco te lo digo, al fin y al cabo eres tú quien me suele hablar de archivoltas y capiteles como quien habla del tiempo. “Es alucinante,” me aventuro al fin a opinar mientras trato de decidir dónde empieza y dónde acaba el recinto, de tan pequeño como me parece. Desafiando la organización clásica de todas las iglesias que conozco, las hileras de bancos se han orientado justo hacia la entrada, lo cual no atenúa en absoluto esa cierta impresión de irrealidad que me domina. Pero aún más onírica resulta la imagen de la Virgen: encerrada tal y como me dijiste tras unas rejas de hierro, en lo que se me antoja la broma grotesca de un enfermo, la Virgen policromada nos mira con la serenidad de una prisionera incomprensiblemente satisfecha con su propio cautiverio. No es hasta que recuerdo el auténtico motivo de las rejas (en absoluto evitar que los vándalos robaran la imagen, sino más bien que los demonios desatados con los exorcismos se la llevaran con ellos), que un escalofrío me recorre la espina dorsal como un latigazo. Así que rozo tu bufanda con la barbilla.

Es necesario rodear el altar-cárcel para llegar al recoveco en el que todavía permanece montado el belén, escollos de una Navidad que, al igual que el tiempo, se resiste a abandonar las cavidades del lugar. No me parece un belén muy bueno, la verdad, pero al menos las figuritas mantienen un cierto criterio de tamaños. Lo que más me atrapa, sin duda, es la heterogénea mezcla de fotos tamaño carné que la gente ha ido distribuyendo a los pies del mismo. Rostros de extraños sin expresión alguna, sin edad, sin historia y sin ningún lazo común aparente más allá del que sólo ellos puedan conocer desde su silencio. De hecho, la imagen no plantea otra cosa que pura extrañeza; al menos, hasta que reparo en una fotografía distinta al resto. En el fondo, no hay nada que la haga especial, es decir, es la cara de un anciano con la misma mirada limpia y la misma sobriedad que todas las demás. La particularidad más bien está en la forma, pues no sólo se trata de la única en blanco y negro, sino además de la única que está impresa en papel de periódico. Sin duda la han recortado de una esquela, pienso, y sólo en ese instante me doy cuenta de que todos los demás también deben estar muertos. Seguramente, son fotografías que los familiares y amigos han venido a depositar aquí como ruego a la Virgen para que vele por sus almas. Y aunque no cabe duda de que la intención es la mejor, semejante despliegue de imágenes de muertos en un entorno tan ajeno como es un belén acaba por resultarme decididamente macabro.

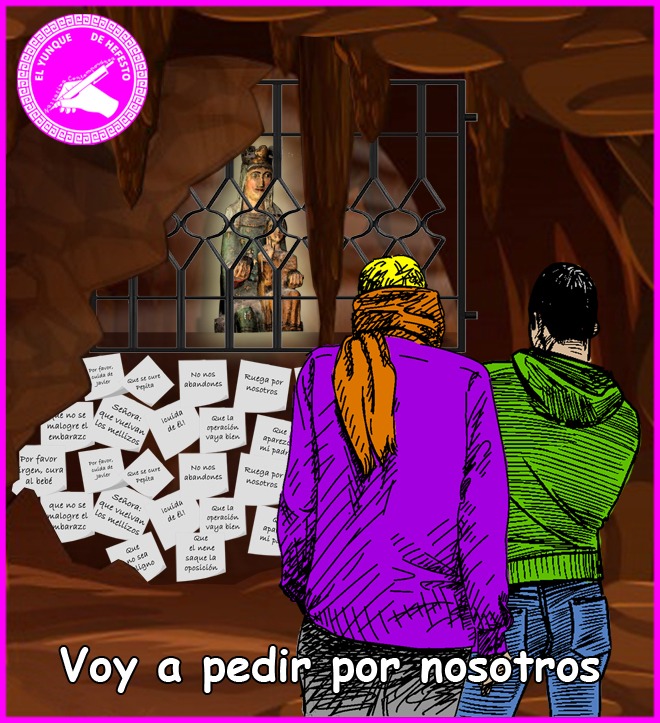

“Ven a ver esto,” me instas de pronto. Sigo tu exclamación achicada en un susurro y voy a dar con lo que vendría a ser el ábside, una especie de habitáculo abovedado que, significativamente, es el espacio más iluminado de la iglesia y, a la vez, el punto donde ésta acaba. Como si fuera la prolongación de lo que acabamos de ver a los pies del belén, la gente también ha cubierto las paredes de fotografías. Pero no sólo de fotografías, también de pedazos de papel con notas escritas. Dices que son ruegos que vienen a hacerle a la Virgen de la Balma. Pero éstos no son como los de antes. Éstos son por gente viva.

Me pides que no los leamos, simplemente por respeto, y acto seguido preguntas si llevo papel y boli. Me parece que sí. Rebusco en mi bolsa y saco la libretita en donde me gusta hacer mis anotaciones. Te la paso mientras te observo expectante, como un niño observaría cada decisión tomada por su padre. “Voy a pedir por nosotros,” dices. Del mismo modo que antes me has anudado la bufanda en torno al cuello, también en estos momentos pareces concentrarte únicamente en lo que escribes. Te supongo ajeno a mi mirada asombrada, ésa que dices que tanto te gusta, así que ahora sólo estáis la petición y tú. Ni siquiera me atrevo a asomar la cabeza por encima de la libretita, no vaya a ser que interfiera en algo. De modo que me limito a esperar.

Una vez acabada, me tiendes la nota para que la lea. No son nada más que dos frases, una petición pequeña en comparación con lo farragoso de la mayoría de notas que adornan la pared. Pero, como en los haikus, la belleza de tu petición y la hondura del contenido están necesariamente sujetas a la brevedad de forma. Sigo el recorrido que hace tu mano hasta depositar la petición sobre una repisa atestada. Tal vez sean imaginaciones mías, pero diría que es el rincón más iluminado del propio ábside. Me miras y sonríes tan dulcemente que pareces reinventar no sólo la palabra “ternura”, sino incluso el lugar mismo. Por supuesto, no puedo dar crédito. Rehaces el mundo para complacerme y ahora, con un simple gesto, has sido capaz de lo imposible: convertir este sitio en el lugar más romántico del mundo.

De repente, todas mis impresiones previas han quedado disueltas en esa sonrisa: el contraste macabro del belén y los muertos, la Virgen prisionera, los demonios desatados, los exorcismos, las hileras invertidas de bancos, la oscuridad cavernosa de la iglesia, los ecos inquietantes del corredor, el oportunismo del restaurante, el desafío de los escalones… De repente, con un simple gesto, has aligerado toda experiencia. O por lo menos la has reducido a lo esencial.

Y detrás, sólo está la petición.

Relato cedido por el autor. No nominable al I Premio Yunque Literario

Javier Quevedo Puchal es filólogo inglés y ha cursado estudios literarios en la Universidad de Huddersfield. Galardonado con dos premios Nocte y finalista en los premios Shangay e Ignotus, entre sus obras cabe destacar las novelas Ojos verdes, negra sombra (Dilatando mentes), Todas las maldiciones del mundo (Odisea Editorial, 2009) y Cuerpos descosidos (NGC Ficción, 2011; LeLibros, 2012), así como la antología de relatos cortos El manjar inmundo (Punto en Boca, 2014). También ha participado en antologías colectivas como Los nuevos mitos de Cthulhu (Edge Books, 2011) y La ciudad vestida de negro (Editorial Drakul, 2012).

Además de impartir talleres de escritura creativa y corrección, trabajó varios años como crítico cinematográfico en Labutaca.net. Actualmente, colabora hablando de cine en la web especializada Domingo de Cine y dirige, junto a Libertad Morán, el podcast Cooltura Queer.

¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten. Y cuando lleguemos a la cifra de diez (entre todos los niveles), sortearemos mensualmente uno de los libros reseñados en: www.elyunquedehefesto.blogspot.com (Sorteo solo para residentes en España).

También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.

Creo que es el relato más largo y tranquilo que he leído hasta ahora. Me ha gustado mucho, aunque al principio me temía un exorcismo o algo así.

Laura

Sí, es un relato precioso. Arrancamos esta web con otra historia de este mismo autor, más corta y más oscura. Pero esta es mejor, más íntima y hermosa.

Gracias por seguir ahí.